Un neutralista ed un interventista d’ altri tempi

di Emilio Mancini

da:

Il Marzocco, n. 10, 11 Marzo 1917

Firenze, Tipografia L. Franceschini

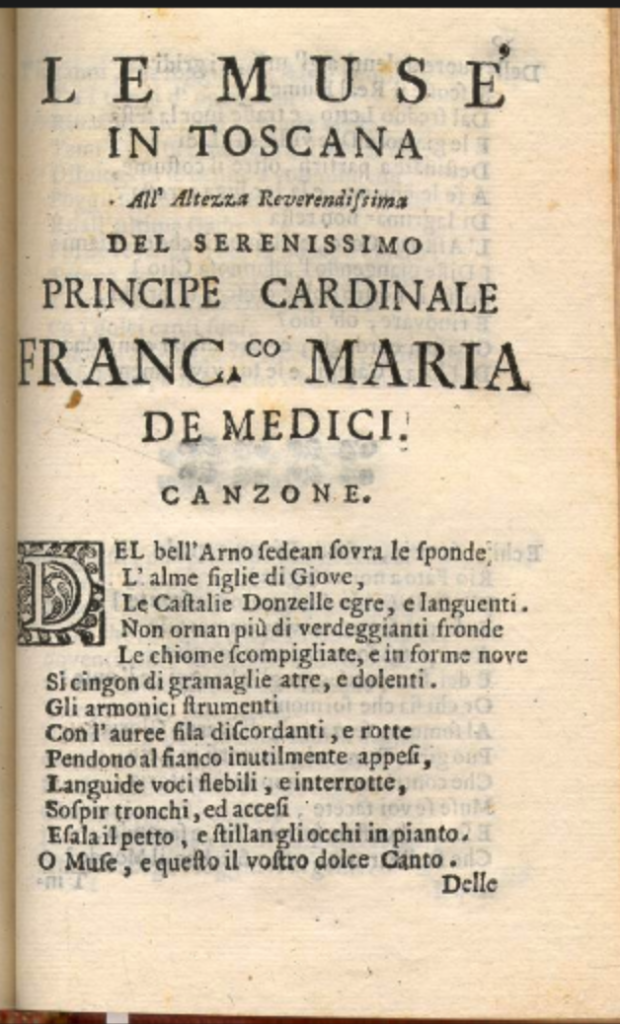

Quando il buon medico empolese, il dott. Ippolito Neri, stava narrando nei dodici canti della Presa di Samminiato le amene imprese de’ suoi facili eroi, la Toscana sonnecchiava sotto il governo di Cosimo III, il penultimo granduca mediceo che molto teneva al suo titolo di canonico di San Pietro, molto a vivere in pace con Dio, coi santi e con gli uomini.

E mentre egli salmodiava in coro e proteggeva fraterie, il Principe ereditario Ferdinando, appassionato per la musica, quasi ad ingannar l’attesa lunga e vana del trono, dava sfarzosi spettacoli teatrali nella splendida villa di Pratolino, dove spesso aveva l’onore e il piacere di recarsi insieme coi più belli ingegni del tempo — anche il poeta di Empoli.

Ferveva nel primo decennio del Settecento la guerra di successione di Spagna, la guerra che doveva spezzare il dominio che gravava da quasi due secoli sull’ Italia, sfiancando e sfibrando il nostro popolo in ogni ceto, in ogni luogo.

Mentre Spagna, Francia e Austria si contendevano con le armi la padronanza di casa nostra, ogni vigoria politica, intellettuale morale era repressa o spenta nella penisola. La letteratura intisichiva nelle svenevolezze dell’Arcadia, intristivano le industrie e i traffici, s’ inflaccidivano nobili e plebei, senza luce di alti ideali, senza dignità che non degenerasse nei primi in boria spagnolesca, negli altri in soggezione servile.

Il punto d’onore era in cima ad ogni pensiero dei nobili, l’ ago magnetico che dirigeva nelle gravi come nelle lievi cose la loro esistenza. Onde ben a ragione il nostro poeta esce fuori con una sfuriata contro il dominante pregiudizio, considerandolo il più gran male che si rovesciasse sulla terra dall’ infausto vaso di Pandora:

Tiranno e distruttor della natura

Fu quella larva e quello strano umore,

Quella follia che il mondo chiama onore.

Per questa fisima gli uomini fanno un cumulo di corbellerie più o meno grosse, e fra queste quella di andare al macello,

Per non dir alla guerra a stuoli a stuoli,

Per tornar con un sette in sul mostaccio

A chi la dice meglio, o senz’ un braccio.

All’albagia dell’alto corrispondeva in basso, come abbiam detto, una servilità neghittosa: le campane del Carroccio e dei Vespri erano lontane nella memoria come nel tempo avvenire quelle delle Cinque Giornate.

Udiamo, si, sonare una campana a distesa, ma a stento freniamo il riso nell’udirla. Al suono della campana maggiore di Modena ognuno salta esterefatto dal letto:

Diedesi a l’arme e chi balzò le scale,

chi corse alla finestra e chi al pitale.

E’ il Tassoni che sghignazza la sua beffarda risata in faccia agli oppressori. Altre risate echeggiano frequenti, quasi lugubri talvolta in quel silenzio di cimitero della patria serva, quasi ciniche ed abbiette talaltra, come quelle di un Gianfrancesco Loredano e di un Lalli che travestirono e sconciarono goffamente le imprese e gli eroi che le leggende secolari e l’altissima poesia di Virgilio avevan creato degni di dar principio alla grandezza romana.

« Non sappiamo — scrisse Cesare Guasti — se rimpiangere que’ tempi o compiangerli, perché rimane a sapere se quello fosse un ridere consolato o un amaro sorriso ».

Il riso del poeta eroicomico empolese è più innocente. Se egli finge la sua favola nel medioevo, quando ogni castello in mal arnese vantava sulla sua porta una bella parola : Libertà, quando Firenze e Pisa si contrastavano il possesso di San Miniato, egli umilia la superba rocca ghibellina facendola espugnare con mute corna e tanti lumicini, e i tempi che descrive non sono pieni di sangue e di corrucci, ma son quelli stanchi e fiacchi del poeta, il piccolo mondo che campa della sua vita terra terra e di grande e di vasto non ha che le parrucche e i guardinfanti.

Intanto la guerra infieriva lontana: che importava se sui campi di battaglia si decidevano anche le nostre sorti? E’ cosi dolce la quiete tra quattro fide mura, tra la moglie e i figliuoli, senza pensieri importuni:

L’ è pur cosa bella cosa in santa pace

A casa nostra senz’ affanni e doglie,

Desinar e cenar quando ci piace,

E andarsene a dormir con la sua moglie;

Nulla c’importa allor se l’empio Trace

Sul Tibisco infedel genti raccoglie,

O che sul Reno a piedi ed a cavallo

S’azzuffino fra lor l’Aquila e il Gallo.

Il terreno ove attecchiscono questi sentimenti difficilmente è adatto alla cultura più o meno intensiva, non dico degli eroi, che sarebbe troppo pretendere, ma della semplice pianta uomo. L’eroismo è qui presentato in farsetto e spesso in mutande; i nostri eroi sono buoni diavoli, che hanno più fame di bistecche che sete di gloria; fanno « piccoli passi e pasti assai », il loro paese di Cuccagna, il loro giardino d’Armida è un eden di voluttà gastronomiche che sembra creato dalla fantasia di un raffinato e vorace ghiottone.

Perfino il generalissimo degli Empolesi, Baronto Prelioni, non sa resistere al richiamo dello stomaco formidabile: prima di dar battaglia, entra in casa e, visto pronto il desinare,

A dare il primo assalto si dispone

A una buona minestra di cappone.

Ne più valoroso si dimostra, sebbene più clamoroso, il campione dell’esercito empolese, Tognaccio Buscatti, che pieno di bellico slancio grida alla moglie:

Vadano i figli pur, la moglie vada,

– Disse Tognaccio — vada ancor la vita,

Pur resti l’onor della mia spada

Da me finor qual gemma custodita;

E questa è la più vera e dritta strada,

Per nel mondo acquistar gloria infinita,

E rende immortale un cavaliero,

Ma però non vorrei morir davvero.

Neppure il poeta pare nutra soverchie simpatie per la guerra, ove si muore davvero, se crede ci vadano « a disputar con morte » solo quegli « di genio altero e furibondo », coloro che sono pazzi affatto in questo mondo che del resto è una « gabbia di pazzi ».

Uno di questi, anzi un tale che il poeta, non si sa per qual degnazione, si contenta di chiamare « mezzo matto » fu quello che ebbe l’ infelice idea d’ inventare la guerra:

Chi diavol mai trovò quest’ invenzione

Di bucarsi la pancia e farsi male;

E di fare ammazzar tante persone

Senz’ util d’un quattrino allo speziale?

Nemmeno il poeta lo sa, ma chiunque esso fosse, non è nelle grazie del cantore degli eroi empolesi e samminiatesi. Anzi egli, sciogliendo il tradizionale inno alla « tre volte felice età dell’oro », la invidia e la esalta non perché la terra allora porgesse senza il sudore dell’uomo la dovizie dei fiori; dei frutti, delle mèssi, o i fiumi corressero latte o nell’aria spirasse eterna primavera o mancassero medici e farmacisti,

Ma perché non usava ancora in terra

Quel mestieraccio porco della guerra.

*

* *

Quel porco mestieraccio sulla fine del secolo stesso, dopo un lungo pacifico riposo, fu ripreso e non è a dire con quanta lena. Sedata la tempesta della rivoluzione francese, Napoleone Bonaparte entrò in iscena a scompigliare popoli e dinastie, a gettar tutta la vecchia Europa nel crogiuolo ardente della sua volontà.

Le nazioni, prima assorbite la maggior parte nella riforma degli antichi ordinamenti, per venti anni respirarono la guerra, sanguinarono da ogni vena. L’Italia al frastuono delle armi balzò in piedi: dal seno della gente obliosa, rinnovata l’anima tra il ferro ed i1 fuoco, uscirono fuori soldati e soldati, poi anche statisti ed economisti.

Napoleone, che nel 1803 voleva dare « l’orgueil et la fierté militaires à la jeunesse italienne », già nel 1809 doveva riconoscere che nella dura guerra di Spagna gl’italiani si erano coperti di gloria. Altri allori sanguinosi coglievano italiani nelle « rutene spiagge », nella campagna del 1812 in Russia.

Egli, che aveva ridestato fra noi echi non più uditi da secoli, aveva fede nell’Italia futura. «Dei popoli sparsi d’Italia — scriveva con mente divinatrice — formerò una sola nazione e le darò l’unità dei costumi che le manca. Questa sarà impresa più difficile di tutte quelle che ho tentato finora.

Aprirò strade e canali, moltiplicherò le comunicazioni: nuove e vaste officine si apriranno alle industrie nascenti, mentre l’ agricoltura svolgerà la prodigiosa fecondità del suolo italiano. Darò all’Italia leggi italiane. Napoli, Venezia, Spezia diverranno immensi cantieri di costruzione navale e fra pochi anni l’Italia avrà una marina potente. Farò di Roma un porto di mare. Di qui a venti anni avrà una popolazione di trenta milioni di abitanti e sarà la nazione più potente d’Europa ».

Napoleone aveva ravvivate e disseminate le faville di libertà semispente sotto la cenere di tante generazioni ignave: aveva creata un’Italia guerriera, aveva stroncato, mutilato, seminato corpi sanguinanti d’italiani per tutta Europa, sui campi dai nomi immortali.

Ed a lui, legato allo scoglio in mezzo alle larghe onde, al Liberatore prigioniero, si volgevano le menti più elette e animose d’Italia, ricaduta nel più duro servaggio. L’esercito fu il custode del fuoco sacro dell’indipendenza nazionale, promosse le prime ribellioni, dette i primi carbonari, i primi esuli, i primi martiri, propagò i germi che solo molto più tardi e purtroppo imperfettamente dovevano maturare nei terreni più bassi.

Un secolo dopo appunto da quando la gaia musa d’ Ippolito Neri portava a spasso sui colli e i piani amenissimi del Valdarno, tra l’una e l’altra sponda dell’Elsa, l’incruento furore de’ suoi eroi provinciali, nasceva, nel 1802, sulla collina di Corniola, un altro illustre figlio di Empoli, Vincenzo Salvagnoli, che fu poeta anch’egli, oltre che insigne giureconsulto ed economista e statista.

Ma se accarezzava egli pure, come il Neri, una sua musa impertinente ed arguta, non divideva con lui il disprezzo per quel mestieraccio porco che sapete e che al dott. Ippolito sembrava, forse esagerando, più micidiale di tutte le mediche ricette. Il Salvagnoli anzi credeva la guerra l’unica panacea per guarir l’ Italia da’ molti suoi mali, ed esaltava in prosa e in rima quel Bonaparte che della guerra fu maestro e donno, ed anche il nipote di lui che la guerra venne a portare fra noi.

Sulle pendici dei colli empolesi il piccolo Vincenzo era solito ascoltare dalla bocca del padre il racconto delle gesta meravigliose dell’Imperatore, aveva imparato ad ammirare il genio del potente distruttore-costruttore, il lavoro titanico del rinnovellato cesare che, more romano, aveva tenuto il mondo con la spada e la legge.

Ed al suo soffio prodigioso l’ Italia, la bella dormente senza sogni, si era svegliata per vivere il sogno più luminoso, tra le forti braccia del suo signore.

Ogni anno, proseguendo la paterna costumanza, il 14 Giugno, quando ancora l’ Italia custodiva e venerava il suo dire nelle catacombe, il Salvagnoli celebrava la ricorrenza della Battaglia di Marengo, della vittoria liberatrice che aveva spazzato dalla penisola ogni turpe dominio.

Primo tra’ primi, il gran Napoleone

Di Marengo su i campi vincitore,

In Italia spandea fecondatore

Germe di nuova età, d’altra ragione.

Così scriveva il Salvagnoli negli anni estremi della sua vita, fino ai quali egli serbò fede al capitano insonne, mantenne viva l’ammirazione e il culto che il padre, il modesto dott. Cosimo, g1i aveva con accese parole infuso nel cuore nel tempo della fervida e pensosa sua giovinezza.

Non più s’ irrigava del latte d’Arcadia da quando stillavan sangue le tragedie dell’Alfieri e sangue più vero aveva arrossato la vecchia Europa.

Così, se il caso talvolta avrà condotto il Neri e il Salvagnoli ad incontrarsi nelle remote plaghe dell’ al di là, io credo che, benché conterranei e verseggiatori briosi entrambi, forse non si saranno intesi….

La qual cosa, a dir vero, può capitare anche in questo basso mondo, tra neutralisti e interventisti, benché non divisi dall’ abisso di un secolo….

Emilio Mancini

Lascia un commento